軽トラックを安全かつ快適に走らせるためには、用途に合ったタイヤ選びが欠かせません。特に「軽トラタイヤ サイズ」に関する正しい知識を持っていないと、思わぬトラブルや車検の不合格につながることもあります。例えば、6PR(80/78N)や8PR(86/84N)の意味や違いを理解していないままタイヤを選ぶと、耐荷重不足になりかねません。また、適切な空気圧の管理やホイールナットの締め付けトルクを守ることも、タイヤの寿命や走行性能に大きく関わってきます。さらに、インチアップを検討する場合には、タイヤの外径や車体への干渉にも注意が必要です。サイズの選定を誤ると、スピードメーターの誤差が生じたり、走行時の安定性が損なわれたりする可能性があります。本記事では、軽トラのタイヤサイズに関する基本情報から、選び方のポイント、おすすめの種類、車検に通すための条件まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

- 軽トラ用タイヤサイズの種類と読み方

- 6PRや8PRなどの強度表記の意味と違い

- 適正な空気圧や締め付けトルクの目安

- 車検対応やインチアップ時の注意点

目次

軽トラタイヤ サイズの基本と選び方

- 145R12と145/80R12の違いとは

- 6PR(80/78N) 8PR(86/84N) 意味と違い

- 軽トラタイヤの空気圧はどのくらい?

- タイヤの寿命と交換時期の目安

- 軽トラタイヤの締め付けトルクについて

145R12と145/80R12の違いとは

145R12と145/80R12は、どちらも軽トラックに使用される標準的なタイヤサイズですが、表示方法と規格が異なります。見た目にはよく似ているものの、読み取り方と意味が少し違うため、正しく理解しておくことが大切です。

まず、145R12は「バイアス表示」とも呼ばれ、古くから使われてきた日本独自の表記方法です。「145」はタイヤの幅(mm)、「R」はラジアル構造を表し、「12」はリム径(インチ)を示しています。この形式では、タイヤの厚みや偏平率は明示されていませんが、おおよそ「80%程度」の偏平率で設計されているのが一般的です。

一方で、145/80R12は国際規格に準拠した表記です。「145」はタイヤ幅、「80」は偏平率(タイヤの高さが幅の80%であること)、「R」はラジアル構造、そして「12」がリム径を表します。この表記はより詳細な情報を含んでいるため、特に海外メーカー製品や新型車に対応する際に多く使われています。

このように言うと「どちらを選んでも問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、タイヤを交換する際には注意が必要です。特にタイヤの高さや耐荷重の違いによって、走行性能や車検の可否に影響することもあります。

つまり、どちらのサイズも基本的には同じ用途で使用できますが、偏平率を明示している145/80R12の方が正確な選択が可能です。最近では145R12よりも145/80R12が主流になってきており、今後はこちらの表記が一般化していく流れといえるでしょう。

6PR(80/78N) 8PR(86/84N) 意味と違い

6PRや8PR、そして80/78Nや86/84Nといった表記は、軽トラ用タイヤの強度や耐荷重性能を示すものです。これらの違いを正しく理解しておかないと、安全性を損なったり、車検に通らなくなったりするおそれがあるため、慎重な選択が求められます。

まず、「PR」とは「プライレーティング(Ply Rating)」の略称です。これは、タイヤの構造強度を示す旧来の基準で、数字が大きいほどタイヤがより高い荷重に耐えられることを意味します。6PRは中程度の耐荷重性能を持ち、8PRはより高い荷重に対応できるタイプです。軽トラで荷物を積載する頻度が高い場合や、悪路走行が多いシーンでは8PRを選ぶのが無難です。

一方、80/78Nや86/84Nという表記は、「ロードインデックス(LI)」と「速度記号」を組み合わせたものです。例えば「80」は単輪での最大荷重が450kg、「78」は複輪で425kgまで対応できることを示しています。これに対し、「N」はそのタイヤで安全に走行できる最大速度が140km/hであることを意味します。

ここで注目すべきは、6PRと80/78Nは互換性があるという点です。同様に、8PRと86/84Nも対応関係にあります。したがって、PR表示のタイヤが手に入らない場合でも、LI表示のタイヤであれば同等の性能を持っていれば問題ありません。

ただし、見た目が似ていても強度や耐久性が異なるため、用途や走行条件に応じた選択が必要です。例えば、普段は荷物をあまり積まず、舗装路を走ることが多いのであれば6PR(80/78N)で十分です。一方、重い荷物を頻繁に積む農業用途などでは8PR(86/84N)の方が安心です。

軽トラタイヤの空気圧はどのくらい?

軽トラのタイヤを安全かつ快適に使い続けるためには、空気圧の管理が欠かせません。空気圧が適正でないと、タイヤの摩耗が早まるだけでなく、ハンドリング性能や燃費、安全性にも大きく影響します。

軽トラックの指定空気圧は、車両の種類やタイヤの種類によって異なりますが、多くの車種で「前輪:260kPa」「後輪:350kPa」程度が目安となっています。これはあくまで一般的な例であり、正確な数値は運転席のドア付近に貼られているラベルを確認するのが確実です。

特に軽トラは、前後の積載バランスが大きく変化する車種です。荷台に荷物を積むことで後輪にかかる負荷が増えるため、前後で空気圧が異なる設定になっていることが多くあります。これを無視して空気圧を均一にしてしまうと、走行中の安定性や制動力に悪影響を及ぼします。

また、空気圧が低すぎると、タイヤのたわみが増えて偏摩耗を起こしやすくなります。最悪の場合はバースト(破裂)する危険性もあるため、定期的な点検は欠かせません。一方で、空気を入れすぎても、乗り心地が悪化したり、タイヤ中央部が過度に摩耗する可能性があります。

このように、空気圧は高すぎても低すぎても問題です。1ヶ月に1回を目安に点検する習慣をつけ、指定された範囲内で維持することが大切です。空気圧は自然と少しずつ低下していくため、見た目だけでは判断できません。必ずエアゲージなどの測定器を使って確認するようにしましょう。

タイヤの寿命と交換時期の目安

軽トラのタイヤは、長期間にわたって使用できるように設計されていますが、適切なタイミングで交換しないと安全性が大きく損なわれます。特に軽トラは積載量が多くなることがあり、タイヤにかかる負荷が大きいため、一般的な乗用車と比べて摩耗が早く進むことがあります。そのため、タイヤの寿命を正しく理解し、適切な交換時期を見極めることが重要です。

タイヤの寿命を判断する要素として、まず「走行距離」が挙げられます。一般的に、軽トラ用のタイヤは 3万~5万キロ程度 で交換が推奨されることが多いですが、これは使用環境によって大きく変わります。例えば、農業や建設現場で使われる軽トラは、未舗装路や悪路を走行する機会が多いため、タイヤの摩耗が進みやすくなります。一方で、街中や舗装路のみで使用する場合は、比較的長く持つ傾向があります。

また、タイヤの「経年劣化」も重要なポイントです。たとえ走行距離が少なくても、ゴムの劣化によってタイヤの性能は低下します。特に 製造から5年以上経過したタイヤ は、見た目に問題がなくても硬化が進み、ひび割れが発生しやすくなります。ひび割れが深くなると、走行中にタイヤが破裂する危険性があるため、製造年月日を確認し、古くなったタイヤは早めに交換するようにしましょう。製造年月日はタイヤの側面に記載されており、「DOT」マークの後に続く4桁の数字で確認できます。例えば「2220」と記載されていれば、「2020年の22週目」に製造されたことを意味します。

さらに、交換時期の目安として「タイヤの溝の深さ」もチェックする必要があります。軽トラのタイヤは 最低でも1.6mm以上 の溝が必要とされており、これを下回ると車検に通りません。タイヤの摩耗具合は、スリップサイン(タイヤの溝に設けられた目印)を確認することで判断できます。スリップサインが露出している場合は、グリップ力が著しく低下し、雨の日にスリップしやすくなるため、すぐに交換が必要です。

最後に、普段の走行時に「ハンドルが取られやすい」「ロードノイズが大きくなった」「燃費が悪化した」といった変化を感じた場合も、タイヤの劣化が進んでいる可能性があります。こうした兆候が見られたら、早めに点検し、必要に応じて交換を検討しましょう。

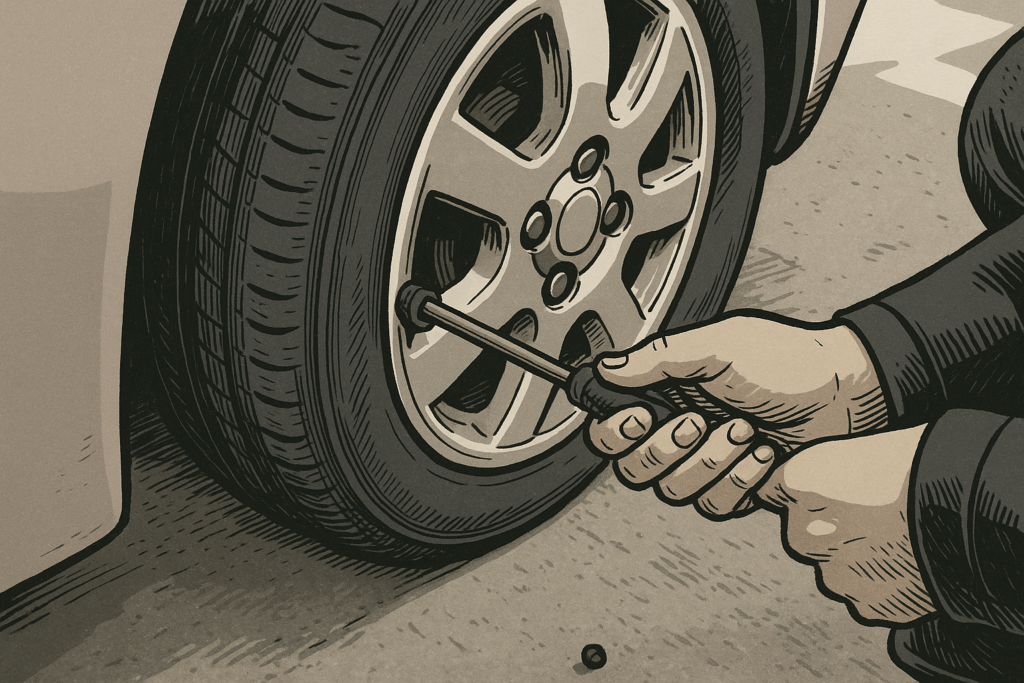

軽トラタイヤの締め付けトルクについて

タイヤ交換を行う際に見落とされがちなのが、ホイールナットの「締め付けトルク」です。締め付けトルクとは、ホイールナットをどの程度の力で締めるべきかを示した数値のことで、適切なトルクで締めないと走行中にトラブルが発生するリスクが高まります。特に軽トラは積載重量が変化しやすいため、締め付けトルクの管理が重要です。

一般的な軽トラのホイールナットの締め付けトルクは 90~120N・m(ニュートンメートル) 程度が推奨されています。ただし、車種によって若干異なるため、必ず車両の取扱説明書やメーカーの指定値を確認するようにしましょう。適切なトルクで締めることで、走行中のホイールの緩みや脱落を防ぐことができます。

締め付けトルクが適正でない場合、いくつかの問題が発生します。まず、締め付けが緩すぎる と、走行中にナットが徐々に緩み、最悪の場合ホイールが脱落する危険性があります。特に長距離運転や高速走行をする場合は、ナットの緩みによる振動や異音が発生しやすくなるため、定期的な点検が欠かせません。

一方で、締め付けすぎる のも問題です。必要以上に強いトルクでナットを締めると、ホイールボルトが伸びたり、破損したりする可能性があります。また、ホイール自体に歪みが生じ、正常に取り付けられなくなることもあります。これにより、タイヤのバランスが崩れ、走行中に異常振動が発生する原因にもなります。

適切な締め付けトルクを確保するためには、「トルクレンチ」を使用するのが最も確実です。手締めだけでは適正なトルクを維持することが難しく、経験があっても感覚だけで適切に調整するのは困難です。トルクレンチを使用すれば、メーカーが指定するトルク値を正確に再現できるため、ホイールの取り付けミスを防ぐことができます。

さらに、ホイールナットの締め付けには「対角線締め」が基本です。ナットを順番に対角線上に少しずつ締めていくことで、ホイールが均等に装着され、偏りなく締め付けられます。これを怠ると、ホイールが斜めに取り付けられてしまい、走行時のブレや異音の原因になることがあります。

タイヤ交換を行った後は、走行後50~100kmを目安に増し締め することも推奨されています。これは、走行中の振動や荷重の変化によってナットがわずかに緩むことがあるためです。特に、新しいホイールやナットを使用した場合は、必ず増し締めを行い、安全を確保するようにしましょう。

このように、軽トラのタイヤ交換では、単にナットを締めるだけではなく、締め付けトルクを適正に管理することが大切です。締め付け不足や締め付けすぎによるトラブルを避けるためにも、適切なトルク値を守り、トルクレンチを活用することをおすすめします。

軽トラタイヤ サイズとカスタムの注意点

- インチアップする時のポイント

- タイヤの外径とスピードメーターの関係

- 軽トラタイヤは車検に通るものを選ぶ

- 軽トラタイヤにおすすめの種類とは

- サイズ選びで失敗しないための注意点

インチアップする時のポイント

軽トラックのタイヤをインチアップする際には、見た目だけでなく機能面にも注意が必要です。インチアップとは、ホイールの直径を大きくし、タイヤの扁平率(高さ)を下げることで、全体のタイヤ外径をほぼ変えずに足元の印象を変えるカスタムのことです。ドレスアップの手段として人気があり、走行安定性の向上を目的とする人もいますが、やり方を誤ると安全性や走行性能に悪影響を及ぼします。

まず確認すべきなのは、「タイヤの外径が変わらないこと」です。外径が大きくなりすぎるとフェンダーやサスペンションと干渉するおそれがあり、小さくなりすぎると車高が下がりすぎて実用性が損なわれます。純正サイズと同等の外径になるよう、タイヤ幅と扁平率を調整する必要があります。例えば、12インチから13インチにホイールを変更する場合、タイヤの厚みを薄くすることで、トータルの直径が変わらないように調整します。

次に、「ロードインデックス(LI)」にも注意しましょう。軽トラは貨物車両であるため、荷物を積むことを前提とした高い耐荷重性能が必要です。インチアップにより見た目がスタイリッシュになっても、LIが基準を下回ってしまうと車検に通らなくなります。特に乗用車用のタイヤを装着する場合は、同等以上の耐荷重性能があるかを必ず確認しましょう。

ホイールの選定でもう一つ大切なのが、「JWL」や「JWL-T」といった安全基準マークです。これらは国土交通省が定めた安全基準を満たしていることを示すもので、商用車である軽トラにはJWL-Tが推奨されています。近年ではJWLのみでも通る場合もありますが、地域の検査場や整備工場によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

さらに、オフセットやリム幅の選定にも注意が必要です。オフセットとはホイール取り付け面の中心からのズレを示すもので、これが適切でないとタイヤがフェンダーからはみ出したり、車体と干渉したりするおそれがあります。はみ出した状態では車検に通らないだけでなく、走行時の安定性にも悪影響を与えるため、純正に近い数値で選ぶのが基本です。

このように、軽トラをインチアップする際は見た目や好みだけでなく、安全性・機能性・法的基準すべてに気を配る必要があります。自分で判断がつかない場合は、専門店や整備士に相談することをおすすめします。

タイヤの外径とスピードメーターの関係

タイヤの外径は、スピードメーターの表示と密接な関係があります。外径が変わることで、スピードメーターが示す速度と実際の走行速度に差が生じてしまうため、タイヤサイズを変更する際には注意が必要です。特にインチアップやバイアスタイヤからラジアルタイヤへの変更を考えている方にとっては、重要なポイントです。

スピードメーターは、車軸の回転数をもとに速度を計算しています。そのため、タイヤの外径が大きくなると、1回転あたりに進む距離が長くなり、実際の速度はメーター表示よりも速くなってしまいます。逆に外径が小さくなると、表示よりも遅い速度で走っていることになります。こうしたズレは、たとえ数%であっても、高速道路での走行時には大きな誤差となり、安全運転にも影響を与える可能性があります。

例えば、純正タイヤが「145R12」で平均外径が約542mmとされている場合、外径が566mmの「5.00-12」のバイアスタイヤに変更すると、速度表示に約4〜5%のズレが出ることになります。これは、時速60kmの表示で実際には63km以上出ている計算になるため、スピード違反にもつながりかねません。

また、軽トラは農道や山道などを低速で走ることも多いため、メーターのズレが感覚的に分かりにくい場面もあります。しかし、オドメーター(走行距離計)も連動しているため、燃費計算やメンテナンスのタイミングにも影響を及ぼします。タイヤ外径を変更することで、必要以上に走ったように記録されることもあるため、注意が必要です。

外径の計算は「タイヤサイズから理論値を出す」こともできますが、インターネット上のタイヤ外径計算ツールを活用することで、誰でも簡単に確認できます。インチアップや別サイズの装着を考えている場合は、変更後の外径が純正から±3%以内に収まるように調整するのが一般的な目安です。

こうしたズレを最小限に抑えるためには、できる限り純正に近い外径を選ぶ、またはスピードメーター補正を行うことが必要です。ただし、メーター補正には専用の機器や専門知識が必要になるため、現実的には「外径を極端に変えない」ことが最も確実な方法です。

軽トラタイヤは車検に通るものを選ぶ

軽トラのタイヤを交換する際には、見た目や価格だけで選んでしまうと、車検に通らなくなるリスクがあります。軽トラは商用車に分類されるため、乗用車よりも厳しい基準が設けられており、装着するタイヤにも一定の条件が課せられています。

まず、重要なのが「耐荷重性能(ロードインデックスやPR)」です。軽トラは最大積載量350kgまでの荷物を運ぶことが想定されているため、標準タイヤとしては「145R12 6PR」や「145/80R12 80/78N」などの強度が確保されたタイヤが指定されています。仮に、見た目や価格の都合で乗用車用のタイヤを装着した場合、耐荷重性能が不足していれば、車検では不合格になります。

次に確認すべきは、ホイールの安全基準です。軽トラに装着するホイールには、国土交通省が定める安全基準マーク「JWL-T」または「JWL」が必要です。特に「JWL-T」はトラックやバンなどの商用車向けで、より高い強度が求められる場面で推奨されます。2014年以降の法改正により、JWLのみのホイールでも一部の軽トラに装着可能となりましたが、車検の合否判断は検査場や地域によって異なるため、事前確認をおすすめします。

さらに、タイヤのはみ出しや接触にも注意が必要です。タイヤやホイールがフェンダーからはみ出していると、たとえ性能が適合していても、車検には通りません。また、車体やサスペンションへの干渉がある場合も、安全上の問題から不適合と判断されることがあります。インチアップやカスタムを行う場合には、オフセットやリム幅の数値に注意し、適切なクリアランスを確保しましょう。

また、スリップサインが露出しているタイヤは、たとえ新品に見えても溝が1.6mm未満であれば車検には不合格となります。タイヤの溝は外見だけで判断せず、定規やスリップサインで定期的に測定しておくことが大切です。

このように、軽トラ用タイヤの選定は、安全性だけでなく法的基準も満たす必要があります。見た目のカスタムやコストダウンを優先する前に、必ず「車検に通るかどうか」を確認し、正規の性能を満たした製品を選ぶようにしましょう。車検不合格はもちろん、安全な運転にも直結する重要なポイントです。

軽トラタイヤにおすすめの種類とは

軽トラックに装着するタイヤは、乗用車と比べて特殊な用途を前提に作られているため、目的や使用環境に合った種類を選ぶことが非常に重要です。単に「安いから」「見た目がかっこいいから」という理由だけで選んでしまうと、安全性や走行性能を損なうだけでなく、車検に通らないおそれもあります。ここでは、用途別におすすめできるタイヤの種類を紹介します。

まず、舗装路をメインに走行する軽トラには「スタンダードタイヤ(サマータイヤ)」がおすすめです。これは、一般的な道路走行や日常の荷物運搬を目的としたタイヤで、燃費性能や静粛性に優れているのが特徴です。例えば、建設業や配送業など、公道を頻繁に使う仕事用途であれば、スタンダードタイヤを選ぶことで快適な走行が可能になります。また、プライレーティングが6PR、あるいはロードインデックスが80以上の製品であれば、耐荷重面でも安心して使用できます。

一方で、農道や林道、山道などの未舗装路を走る機会が多い方には「オフロードタイヤ」や「マッドテレーンタイヤ(M/T)」が適しています。これらのタイヤはトレッドパターンがゴツゴツしており、ぬかるみや砂利道でもしっかりと地面をつかむ構造になっています。ただし、オンロードでの静粛性や燃費性能は犠牲になるため、日常の街乗りではやや不向きです。悪路走行を重視するなら、タイヤの減りが早いことやロードノイズが大きいことを理解した上で選びましょう。

さらに、オンロードとオフロードの両方を走る人には「オールテレーンタイヤ(A/T)」が選択肢となります。これは、舗装路での快適性と未舗装路でのグリップ力を両立したバランスタイプのタイヤです。週末にアウトドアで農道や山道に行くことがある方など、使用環境が多様な方には特におすすめです。

また、冬季には「スタッドレスタイヤ」の装着が必須になります。特に寒冷地では、路面の凍結や積雪に備えるため、ライトトラック用スタッドレスを選びましょう。普通車用のスタッドレスは荷重に耐えられず、バーストやスリップのリスクがあります。製品によっては氷上性能を重視したモデルや、雪かき道に強いパターンのものもあるため、地域の気候に応じて選ぶのがポイントです。

このように、軽トラのタイヤは「走る場所」と「積む荷物」のバランスで選ぶのが基本です。自分の使用スタイルに合わせた種類を選ぶことで、安全性・快適性ともに高いレベルで保つことができるでしょう。

サイズ選びで失敗しないための注意点

軽トラのタイヤを選ぶ際、最も注意すべきポイントの一つが「サイズの選定」です。適切でないサイズを選んでしまうと、車検に通らないだけでなく、操縦性の悪化やタイヤの異常摩耗、さらには重大な事故につながる可能性もあります。安全で快適な運転を実現するために、タイヤサイズ選びにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず確認すべきは「純正サイズの把握」です。軽トラには標準装着タイヤとして「145R12 6PR」または「145/80R12 80/78N」などが採用されていることが多く、これは車両の構造や荷重設計に基づいて選ばれたものです。純正サイズは運転席のドア付近や車検証に記載されており、それを基準として選ぶことで、車体への干渉や性能のズレを防ぐことができます。

次に注意したいのが「タイヤの外径」です。仮にインチアップを検討する場合でも、外径が極端に変わってしまうと、スピードメーターが狂ったり、フェンダーやサスペンションにタイヤが当たったりする可能性があります。安全かつ合法的な範囲としては、純正の外径から±3%以内に収めるのが一般的です。

また、見落としがちなのが「負荷能力の確認」です。軽トラは貨物を運搬する車両であるため、耐荷重性能が非常に重要です。仮にサイズが適合していても、ロードインデックス(LI)やプライレーティング(PR)が不足していれば、タイヤがたわんで破裂するおそれがあり、車検も通りません。特に安価な乗用車用タイヤは軽トラの使用条件に耐えられない場合が多いため、「バン・ライトトラック用」と明記されている製品を選ぶようにしましょう。

さらに、ホイールとの組み合わせにも注意が必要です。サイズに合っていないホイールを使用すると、取り付けが甘くなり、走行中にガタついたり、最悪の場合ホイールが外れる危険性もあります。ホイールサイズ(リム幅、オフセット、PCDなど)は、タイヤと同様に厳密な確認が必要です。

最後に、安易なカスタムを避けるためにも、「用途とバランスを考える」ことが重要です。例えば、農作業中心の方が舗装路向けのスタンダードタイヤを選んでしまうと、ぬかるみにハマりやすくなります。逆に、オンロード中心でオフロードタイヤを履くと、騒音や乗り心地に不満を感じやすくなります。

このように、タイヤサイズの選定には多くの要素が絡んでおり、「見た目」や「価格」だけで判断するのは非常に危険です。タイヤは軽トラの性能を左右する重要なパーツですので、サイズ選びでは慎重すぎるくらいでちょうど良いと考えるべきです。自信がない場合は、専門店での相談をおすすめします。

軽トラタイヤ サイズの選び方と注意点まとめ

記事のポイントをまとめました。

- 145R12は日本独自、145/80R12は国際規格の表記である

- 表記方法の違いにより偏平率の明示有無が異なる

- 145/80R12の方が正確なタイヤサイズ選定がしやすい

- 6PRと8PRはタイヤの構造強度を示す旧基準

- 80/78Nや86/84Nはロードインデックスと速度記号の組み合わせ

- PR表示とLI表示は性能が一致していれば互換性がある

- 軽トラのタイヤ空気圧は前後で異なる設定が基本

- 空気圧は1ヶ月に1回の定期点検が望ましい

- タイヤ寿命の目安は3万〜5万km程度とされる

- 経年劣化によるゴムの硬化は製造5年が一つの目安

- 溝の深さは1.6mm未満で車検に通らない

- 締め付けトルクは90〜120N・mが一般的な範囲

- トルクレンチを使うことで締め付けの誤差を防げる

- インチアップ時は外径や負荷能力の変化に要注意

- 車検対応にはJWLまたはJWL-T規格ホイールの使用が必要