タイヤのビード切れは、安全な走行に大きく影響を与える重要な問題です。ビード部分が損傷するとエア漏れが発生し、適正な空気圧を維持できなくなるため、燃費の悪化やハンドリング性能の低下を引き起こす可能性があります。

ビード切れの原因には、経年劣化や不適切なタイヤ交換、低偏平タイヤの特性などが挙げられます。特に、タイヤ交換時に工具を誤って使用すると、ビード部分を傷つけやすいため注意が必要です。

軽度なビード切れであれば、修理が可能な場合もあります。専用の接着剤やビードシーラーを使用することで、ビード部分の密着性を回復させ、エア漏れを防ぐことができます。中でもtech ビードシーラーは高い密着力と耐久性を誇り、多くの専門店でも推奨されています。ビードシーラーの使い方を動画で確認しながら適切に施工すれば、修理の成功率も高まるでしょう。

この記事では、タイヤ ビード切れの原因や修理方法、ビードシーラーの正しい使用法について詳しく解説します。ビード切れを防ぎ、安全にタイヤを使用するための知識を身につけましょう。

- タイヤ ビード切れの原因や発生しやすい状況

- エア漏れがもたらすリスクや影響

- 修理に使える接着剤やビードシーラーの効果

- ビード切れを防ぐための正しいタイヤ交換方法

目次

タイヤ ビード切れの原因と対策

- タイヤ ビード切れとは?仕組みを解説

- ビード切れの主な原因と予防策

- ビード切れによるエア漏れのリスクとは?

- 軽度なビード切れは修理可能?条件を解説

- ビード切れ修理に使える接着剤とその効果

- ビードシーラーで修理できる?使用方法を紹介

タイヤ ビード切れとは?仕組みを解説

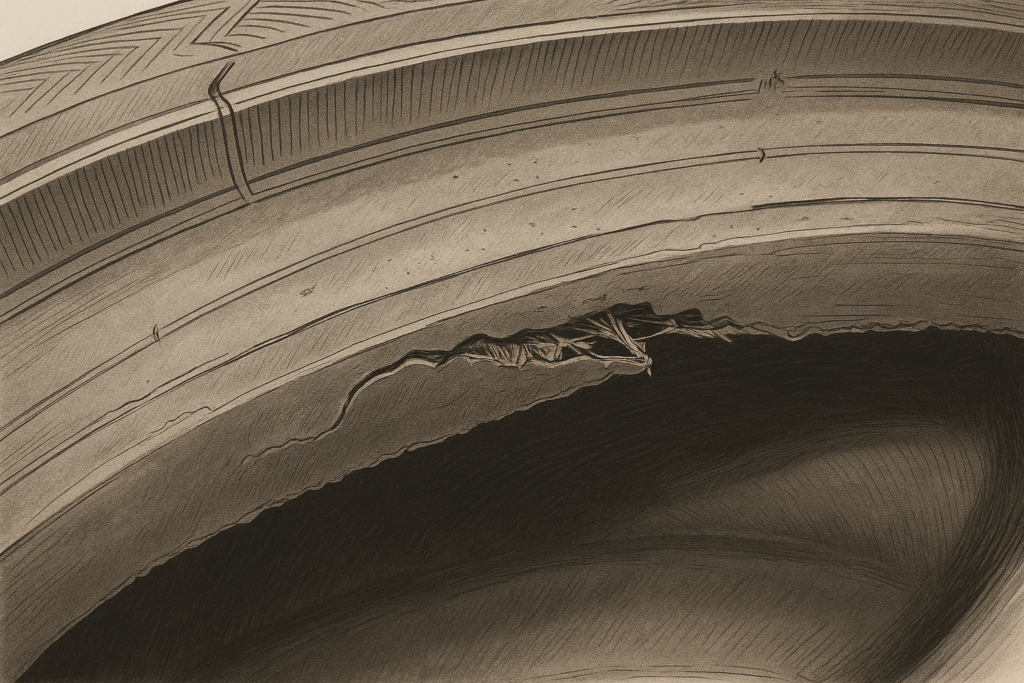

タイヤのビード切れとは、タイヤのビード部分に損傷が生じ、空気が漏れやすくなってしまう現象を指します。ビードとは、タイヤとホイールが密着する部分であり、スチールワイヤーをゴムで覆ったリング状の構造をしています。この部分は、タイヤをしっかりとリム(ホイールの外輪部分)に固定する役割を果たしており、適切な空気圧を維持するために重要な要素です。

ビードが切れると、タイヤとホイールの間に隙間ができ、空気が漏れてしまいます。その結果、タイヤが正常に機能しなくなり、安全な走行が難しくなります。特に、ビードが完全に損傷してしまうと、修理では対応できず、タイヤ交換が必要になります。

ビード切れは、単に見た目の損傷だけではなく、タイヤの性能に直接影響を与える重大な問題です。タイヤが適切にホイールに固定されなくなるため、高速走行時や急なカーブを曲がる際に、バースト(破裂)のリスクも高まります。そのため、ビード部分に異常が見られた場合は、早急に対処することが求められます。

また、ビード部分はタイヤの内側にあるため、外からの目視では確認しづらいことが特徴です。ビードの状態を正確に判断するには、タイヤをホイールから取り外す必要があり、専門の知識や適切な工具が必要になります。タイヤ交換の際には、ビード部分が損傷していないかを確認し、異常が見つかった場合には適切な処置を行うことが重要です。

このように、ビード切れはタイヤの寿命や安全性に関わる問題であり、適切な管理と早期発見が求められます。特に、中古タイヤを購入する際やタイヤ交換を頻繁に行う場合には、ビード部分の損傷に注意を払う必要があります。

ビード切れの主な原因と予防策

ビード切れの主な原因は、タイヤの経年劣化、不適切な取り外し方法、タイヤ交換の頻度、そして低偏平タイヤの特性によるものです。それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

まず、経年劣化によるビード切れは、タイヤの寿命と関係しています。長年使用したタイヤは、ゴムが硬化し、弾力性が失われます。その結果、ビード部分も硬くなり、衝撃や力が加わると亀裂が入りやすくなります。特に、長期間放置されていたタイヤや、過酷な環境で使用されたタイヤは劣化が進みやすいため注意が必要です。

次に、不適切な取り外し方法もビード切れの大きな要因です。タイヤをホイールから外す際に、タイヤレバーを無理に使ったり、力任せにビード部分をめくると、ビードが損傷しやすくなります。特に、経験の浅い作業者がタイヤを取り外す場合に発生しやすく、ビードが部分的にめくれたり、裂けてしまうことがあります。そのため、適切な工具を使用し、慎重に作業を行うことが重要です。

また、タイヤ交換の頻度もビード切れに影響を与えます。特に、夏タイヤと冬タイヤを頻繁に交換する場合、1つのホイールを使いまわすことで、何度もビード部分に負荷がかかります。ホイールの着脱を繰り返すことでビード部分に摩耗が生じ、次第に損傷しやすくなります。タイヤ交換を頻繁に行う場合は、別々のホイールを用意することで、ビードへの負担を軽減することができます。

さらに、低偏平タイヤはビード切れを起こしやすい特徴があります。低偏平タイヤはサイドウォール(側面)が薄いため、ビード部分にかかる負担が大きくなります。その結果、通常のタイヤよりもビード部分が傷みやすく、取り扱いを誤ると簡単にビード切れを引き起こしてしまいます。低偏平タイヤを使用する場合は、空気圧を適切に管理し、慎重な作業を心掛けることが求められます。

予防策としては、まず定期的にタイヤの状態を点検し、劣化や損傷の兆候を見逃さないことが重要です。また、タイヤを交換する際には、専門店や経験のある業者に依頼し、適切な方法で取り外し・取り付けを行うことが推奨されます。特に、中古タイヤを購入する際には、ビード部分の状態を事前に確認し、損傷のあるものは避けるようにしましょう。

ビード切れによるエア漏れのリスクとは?

ビード切れが発生すると、タイヤの空気圧が低下し、走行中の安全性が大きく損なわれます。ビード部分はタイヤの密閉性を保つ役割を担っており、ここに損傷が生じると空気が徐々に漏れ出し、タイヤの性能に悪影響を及ぼします。

エア漏れが発生すると、まず燃費が悪化します。タイヤの空気圧が不足すると、路面との接地面積が増加し、転がり抵抗が大きくなります。その結果、エンジンに負担がかかり、燃料の消費量が増加します。特に、高速道路を長時間走行する場合、空気圧が適正でないタイヤは大きな燃費ロスを引き起こします。

さらに、エア漏れが進行すると、ハンドリング性能も低下します。タイヤの空気圧が適正でないと、ステアリング操作に対する応答性が鈍くなり、特に急なカーブや高速走行時に不安定な挙動を引き起こします。最悪の場合、制御不能に陥る可能性もあり、事故のリスクが高まります。

また、空気圧の低下はタイヤの偏摩耗を引き起こす要因にもなります。特に、片側のビード部分だけが損傷している場合、タイヤの接地バランスが崩れ、特定の部分だけが異常に摩耗してしまうことがあります。この状態で走行を続けると、タイヤの寿命が著しく短くなり、交換時期が早まる可能性があります。

このように、ビード切れによるエア漏れは、燃費や走行性能だけでなく、安全面にも大きな影響を及ぼします。日頃から空気圧の点検を行い、異常が見つかった場合は、適切な処置を施すことが重要です。

軽度なビード切れは修理可能?条件を解説

ビード切れが発生すると、基本的にはタイヤ交換が必要ですが、軽度なビード切れであれば修理できる場合があります。ただし、すべてのビード切れが修理可能なわけではなく、修理ができるかどうかは損傷の程度やタイヤの状態によって変わります。ここでは、修理が可能な条件について詳しく解説します。

まず、修理が可能なビード切れの特徴として「ビード部分に小さな傷やめくれがある程度で、ビードワイヤー(鋼線)が露出していない」ことが挙げられます。ビードワイヤーが完全に切れてしまったり、損傷が大きい場合は、安全性が大きく損なわれるため修理することはできません。特に、ワイヤーが折れたり錆びたりしている場合は、タイヤの構造自体が弱くなっているため、修理しても安全に使用することは難しいでしょう。

次に、修理するためには「適切な接着剤やビードシーラーが使用できる状態であること」も重要な条件です。ビード部分に大きな亀裂が入っていたり、ゴムが剥がれてしまっている場合は、接着剤を使用しても十分な密閉性を確保できない可能性があります。そのため、傷が小さく、まだゴムの柔軟性が残っている状態であれば、修理できる可能性が高くなります。

また、修理後に「エア漏れが発生しないかどうか」を確認することも重要です。修理したとしても、タイヤに適正な空気圧を充填した際に空気が漏れるようであれば、修理は失敗していると判断すべきでしょう。特に、ビード部分はホイールとの密着性を保つための重要な部位であるため、わずかな損傷でも空気漏れを引き起こすことがあります。そのため、修理後にはしっかりとエア漏れテストを行うことが必要です。

一方で、修理可能な場合でも「修理後の耐久性」には注意が必要です。ビード部分はタイヤの取り付けや走行中に大きな負荷がかかる場所であるため、一度修理したとしても、長期間の使用に耐えられるとは限りません。特に、高速走行や悪路を走る機会が多い場合は、修理したタイヤを使用し続けることは避けた方が良いでしょう。

このように、軽度なビード切れであれば修理できる可能性がありますが、損傷の状態や修理後の安全性をしっかりと確認することが大切です。万が一、修理が難しい場合は無理に使い続けず、新しいタイヤに交換することを検討しましょう。

ビード切れ修理に使える接着剤とその効果

ビード切れの修理には、専用の接着剤や補修剤を使用することで対応できる場合があります。しかし、一般的なゴム用接着剤ではビード部分の強度を十分に回復することが難しく、専用の補修剤を使う必要があります。ここでは、ビード切れ修理に適した接着剤と、その効果について詳しく解説します。

まず、ビード部分の修理に使われる代表的な接着剤として「ビードシーラー」があります。ビードシーラーは、ビード部分とホイールの密着性を向上させるための専用のシーリング剤で、軽度なビード切れや小さな損傷の補修に適しています。特に、ホイールとの接合部に隙間が生じている場合に使用することで、エア漏れを防ぐ効果が期待できます。

次に、ゴム系の強力接着剤を使用する方法もあります。ただし、通常のゴム用接着剤では、ビード部分の高い圧力や摩擦に耐えることが難しいため、タイヤ専用の接着剤を選ぶことが重要です。また、接着剤を使用する際は、事前にビード部分の汚れをしっかりと落とし、接着力を最大限に発揮できるようにする必要があります。

さらに、一部の補修剤には「ゴムの柔軟性を保ちつつ、強度を向上させる成分」が含まれているものもあります。このような補修剤は、単なる接着効果だけでなく、ゴムの劣化を防ぎ、耐久性を高める働きも期待できます。ただし、完全にビード切れを補修できるわけではなく、あくまで一時的な修理方法として活用するのが良いでしょう。

ビード切れの修理に接着剤を使用する際の注意点として、「適切な乾燥時間を確保すること」が挙げられます。接着剤やシーラーは、しっかりと乾燥させないと十分な接着力を発揮できず、再びビード部分が剥がれてしまう可能性があります。特に、修理後すぐにタイヤを組み込んでしまうと、効果が十分に発揮されないため、指定された時間を守ることが大切です。

このように、ビード切れの修理には専用の接着剤や補修剤が活用できますが、損傷の程度によっては完全に補修することが難しい場合もあります。そのため、修理を試みる前に、タイヤの状態をしっかりと確認し、安全に使用できるかどうかを判断することが重要です。

ビードシーラーで修理できる?使用方法を紹介

ビードシーラーは、タイヤのビード部分とホイールの密着性を向上させるために使用される補修剤であり、軽度なビード切れの修理にも活用できます。特に、タイヤの交換時にエア漏れを防ぐために用いられることが多く、適切に使用すれば安全な走行が可能になります。ここでは、ビードシーラーの具体的な使用方法を解説します。

ビードシーラーを使用する際は、まず「ビード部分の汚れや油分をしっかりと落とすこと」が重要です。汚れが付着したままでは、シーラーが十分に定着せず、効果が半減してしまいます。そのため、使用前にブラシや布を使ってビード部分を清掃し、完全に乾燥させることが推奨されます。

次に、ビードシーラーをビード部分に均一に塗布します。塗布する際には、ムラができないように気を付けながら、薄く均一に広げることがポイントです。塗りすぎると逆にホイールとの密着性が悪くなることがあるため、適量を守ることが大切です。

塗布後は、シーラーが適度に乾燥するまで待ちます。製品によって乾燥時間は異なりますが、通常は数分から数十分程度で次の工程に進むことができます。その後、タイヤをホイールに組み込み、空気を充填してエア漏れがないかを確認します。

このように、ビードシーラーを適切に使用すれば、軽度なビード切れの修理が可能になります。ただし、重度のビード損傷には対応できないため、慎重に判断することが重要です。

タイヤ ビード切れの修理方法とおすすめ製品

- ビードシーラーとは?効果と用途を解説

- tech ビードシーラーがおすすめな理由

- ビードシーラーの使い方を動画でチェック

- 修理後のタイヤは安全?確認すべきポイント

- ビード切れを防ぐための正しいタイヤ交換方法

ビードシーラーとは?効果と用途を解説

ビードシーラーとは、タイヤのビード部分とホイールの密着性を向上させ、エア漏れを防ぐための専用シーリング剤です。タイヤのビード部分はホイールにしっかりと密着して空気を封じ込める役割を果たしますが、長期間の使用や頻繁な脱着によって、わずかな隙間が生じることがあります。こうした隙間が原因でエア漏れが発生すると、空気圧が低下し、タイヤの性能が損なわれるだけでなく、安全性にも悪影響を及ぼします。そのため、ビードシーラーを使用することで、こうした問題を予防または補修することが可能になります。

ビードシーラーの効果は、主に「エア漏れの防止」「ビード部分の補修」「ホイールとの密着性の向上」の3つに分類できます。まず、エア漏れの防止という点では、シーラーがビード部分の細かい隙間を埋めることで、空気の抜けを抑えます。これは、新品のタイヤを装着する際だけでなく、中古タイヤを使用する場合にも有効です。特に、中古タイヤは長期間使用されることでビード部分が劣化し、小さなひび割れや歪みが発生することがあります。こうした細かなダメージをシーラーで補うことで、タイヤの密閉性を維持できます。

次に、ビード部分の補修という点では、軽度のビード損傷に対して応急的な修理が可能です。ビードが完全に切れてしまった場合には対応できませんが、小さな亀裂やめくれであれば、シーラーを塗布することである程度の補強効果を得ることができます。これは、新しく購入したタイヤだけでなく、タイヤ交換時にビード部分に軽微なダメージがあった場合にも有効です。

さらに、ホイールとの密着性を向上させる点も、ビードシーラーの大きなメリットです。ホイールのリム部分には微細な汚れや酸化による腐食が生じることがありますが、シーラーを使用することで表面の隙間を埋め、密着性を向上させることができます。これにより、タイヤ交換後の初期のエア漏れを防ぐことができるため、安定した空気圧を維持しやすくなります。

このように、ビードシーラーはエア漏れを防ぐだけでなく、軽度のビード損傷の補修やホイールとの密着性向上にも効果を発揮します。ただし、ビードシーラーを過信して、重度のビード損傷を放置することは危険です。修理が不可能なレベルの損傷については、無理にシーラーで補修しようとせず、新しいタイヤに交換することを検討する必要があります。

tech ビードシーラーがおすすめな理由

数あるビードシーラーの中でも、「tech ビードシーラー」は特に信頼性の高い製品として知られています。多くのプロのタイヤショップや整備工場でも使用されており、その高い密着性と耐久性が評価されています。ここでは、tech ビードシーラーの特徴やおすすめする理由について詳しく解説します。

まず、tech ビードシーラーの最大の特徴は、「優れた密閉力を発揮する成分が配合されている」点です。一般的なビードシーラーは、タイヤとホイールの隙間を埋めることを目的としていますが、tech ビードシーラーは特にゴムとの相性が良い成分を使用しており、密着性が高く、長期間にわたって安定した密閉力を維持します。そのため、一度施工すれば、頻繁な再塗布の必要がなく、タイヤのエア漏れを効果的に防ぐことができます。

次に、「施工が簡単で初心者でも扱いやすい」という点も、tech ビードシーラーをおすすめする理由の一つです。塗布する際にムラができにくく、適量を均一に広げやすいため、初めて使用する人でも問題なく作業を行うことができます。特に、タイヤ交換の際に手間をかけずにエア漏れ対策をしたい場合には、手軽に使えるこの製品が適しています。

また、「耐久性に優れている」点も見逃せません。tech ビードシーラーは、高温や低温の環境下でも安定した性能を発揮するため、夏場の猛暑や冬場の寒冷地でも使用可能です。これにより、気温の変化によるビード部分の膨張や収縮があっても、しっかりと密着し続けるため、エア漏れのリスクを最小限に抑えることができます。

さらに、「プロの整備士やタイヤショップでの使用実績が豊富」であることも信頼できるポイントです。tech ビードシーラーは、自動車業界で長年使用されている実績があり、多くの専門家からも高い評価を得ています。これは、市販の安価なシーラーと比較して、より高品質な成分が使用されている証拠でもあります。

このように、tech ビードシーラーは「高い密着性」「施工のしやすさ」「優れた耐久性」「専門家からの信頼」という4つの点で優れており、ビード部分のエア漏れ対策や軽度な損傷補修に最適な製品です。特に、タイヤ交換時のエア漏れを確実に防ぎたい場合には、信頼性の高いtech ビードシーラーを選ぶことをおすすめします。

ビードシーラーの使い方を動画でチェック

ビードシーラーの効果を最大限に発揮するためには、正しい使い方を理解し、適切な手順で施工することが重要です。特に、ビード部分の状態や施工方法によっては、期待した密閉効果が得られないこともあるため、事前に正しい使用方法を確認しておく必要があります。

ビードシーラーの使用手順としては、まず「ビード部分の汚れをしっかりと落とす」ことから始めます。ホイールのリム部分やタイヤのビードに汚れや油分が付着していると、シーラーがしっかりと密着せず、エア漏れを防ぐ効果が十分に発揮されません。そのため、布やブラシを使ってしっかりと清掃し、乾燥させてから作業を行うことが大切です。

次に、適量のビードシーラーを塗布します。この際、均一に塗ることがポイントです。厚く塗りすぎると逆に密着性が悪くなることがあるため、薄くムラなく伸ばすように意識しましょう。塗布後は、シーラーが適度に乾くのを待ち、タイヤをホイールに組み込んでいきます。

しかし、初めてビードシーラーを使用する場合、文章だけでは手順が分かりにくいこともあります。そのため、実際の作業風景を動画で確認するのが最も確実です。動画を参考にしながら作業を行うことで、失敗を防ぎ、より確実にエア漏れを防ぐことができます。

修理後のタイヤは安全?確認すべきポイント

ビード切れを修理したタイヤを再び使用する場合、安全性を確保するためにいくつかの重要なポイントを確認する必要があります。ビード部分はタイヤとホイールを密着させる役割を担っているため、不十分な修理や見落としがあると、走行中にエア漏れを起こしたり、最悪の場合タイヤが外れるリスクもあります。ここでは、修理後のタイヤを使用する際にチェックすべき項目を詳しく解説します。

まず、修理後のエア漏れの有無を確認することが最も重要です。修理が適切に行われていたとしても、ビード部分にわずかな隙間が残っていると空気が漏れてしまう可能性があります。エア漏れの確認方法としては、タイヤに適正な空気圧を入れた後、石鹸水や専用のリークチェック液をビード部分に塗布し、気泡が発生しないかを確認する方法があります。もし気泡が出るようであれば、修理が不完全である可能性が高いため、再度修理を検討する必要があります。

次に、ビード部分の強度をチェックすることも大切です。修理後のビードが見た目には問題なく見えても、実際にはゴムが劣化していたり、ワイヤーが内部で損傷している可能性があります。タイヤをホイールに装着する前に、ビード部分を軽く押してみて、ゴムが極端に柔らかくなっていたり、裂けるような感触がある場合は、耐久性に問題がある可能性が高いため、使用は避けるべきです。

また、タイヤの空気圧を定期的にチェックすることも欠かせません。ビード部分の修理が成功したとしても、走行中の振動や温度変化によってシール剤が劣化し、時間の経過とともにエア漏れが再発することがあります。そのため、修理したタイヤを使用する場合は、数日おきに空気圧を測定し、異常な減少がないかを確認することが推奨されます。特に、高速道路や長距離運転の前には、必ず空気圧をチェックする習慣をつけることが安全な走行につながります。

さらに、タイヤの走行安定性を確認することも重要なポイントです。修理後のタイヤを実際に装着し、低速で走行してみた際に、異常な振動や偏ったハンドリングが発生しないかを確かめることで、ビード部分の密着性や修理の質を判断することができます。もし、修理後のタイヤを装着した際に、これまで感じたことのない違和感があれば、ホイールバランスや再度のエア漏れチェックを行うことが必要です。

最後に、修理したタイヤの使用環境を考慮することも大切です。修理したビード部分は、新品と比べるとどうしても強度が落ちるため、高速走行や悪路での使用には向いていません。特に、高速道路での長時間走行や、オフロードを走る場合には、修理したタイヤではなく、安全性の高い新品またはダメージのない中古タイヤを選択する方が無難です。

このように、修理後のタイヤを安全に使用するためには、エア漏れの有無、ビード部分の強度、空気圧の維持、走行時の安定性、使用環境といった点をしっかりと確認することが不可欠です。少しでも不安がある場合は、無理に使用せず、新しいタイヤへの交換を検討することが最も安全な選択となるでしょう。

ビード切れを防ぐための正しいタイヤ交換方法

ビード切れは、適切なタイヤ交換の方法を守ることで予防することが可能です。特に、頻繁にタイヤを交換する場合や、自分でタイヤを付け替える際には、誤った方法で作業を行うとビード部分に過度な負担がかかり、損傷してしまうことがあります。ここでは、ビード切れを防ぐための正しいタイヤ交換方法について詳しく解説します。

まず、適切な工具を使用することが基本です。タイヤ交換の際には、ホイールとビードの間にタイヤレバーを使用してタイヤを外しますが、レバーを無理にこじ入れるとビード部分に過度な力がかかり、損傷の原因となります。そのため、できるだけ適切なタイヤチェンジャーを使用し、慎重に作業を進めることが大切です。特に、手作業でタイヤを外す場合は、タイヤレバーの使い方に細心の注意を払う必要があります。

次に、タイヤを外す前にビードを適切に落とすことも重要です。ビードがホイールにしっかりと張り付いている状態で無理に外そうとすると、ビード切れが発生しやすくなります。ビードを落とす際には、専用のビードブレーカーを使用し、少しずつ均等な力をかけながらホイールから分離させるようにしましょう。

また、タイヤをホイールに組み込む際の空気圧管理にも注意が必要です。 ビードをホイールに密着させるために高い空気圧を一気に入れると、ビード部分に負荷がかかり、損傷の原因となります。適正な空気圧を確認しながら、少しずつ空気を入れていくことが大切です。特に、中古のタイヤを使用する場合は、ビード部分が経年劣化していることがあるため、慎重に作業を進める必要があります。

さらに、タイヤを保管する際の環境にも気を付けることが重要です。長期間保管されたタイヤは、ビード部分が硬化し、劣化が進むことで切れやすくなります。直射日光を避け、適度な湿度のある場所に保管することで、ゴムの柔軟性を維持し、ビード切れのリスクを減らすことができます。

最後に、タイヤ交換後のエア漏れチェックを忘れずに行うこともポイントです。正しく交換したつもりでも、ビード部分に微細な損傷がある場合、走行中にエア漏れが発生することがあります。交換作業が終わった後は、必ず空気圧を適正に調整し、リークテストを行うことで、安心して使用することができます。

このように、ビード切れを防ぐためには、適切な工具の使用、ビードの正しい落とし方、空気圧の管理、適切な保管環境、交換後のチェックが欠かせません。これらを意識して作業を行うことで、ビード部分を保護し、安全にタイヤを使用することができます。

タイヤ ビード切れの原因と対策まとめ

記事のポイントをまとめました。

- タイヤのビード切れは、ビード部分が損傷し空気が漏れる現象

- ビード部分はスチールワイヤーをゴムで覆ったリング状の構造

- 経年劣化によるゴムの硬化がビード切れの原因となる

- タイヤ交換時の不適切な取り外しでビードが損傷しやすい

- 低偏平タイヤはサイドウォールが薄くビード切れを起こしやすい

- 夏冬タイヤの交換を1つのホイールで行うと負荷がかかる

- ビード切れによるエア漏れは燃費や走行性能に悪影響を与える

- 軽度なビード切れはビードシーラーで補修可能な場合がある

- ビードワイヤーが露出している場合は修理では対応できない

- 修理後のタイヤはエア漏れや強度の確認が必要

- ビード切れの修理には専用の接着剤や補修剤を使用する

- tech ビードシーラーは密着性や耐久性に優れおすすめ

- ビードシーラーを使用する際は均等に薄く塗布することが重要

- タイヤ交換時は適切な工具を使用し慎重に作業するべき

- 保管時は直射日光や湿気を避けゴムの劣化を防ぐことが必要