車を運転していると、思いがけずタイヤに釘が刺さる確率について気になることがあるだろう。特に、「なぜ釘が刺さるのか」「前輪と後輪ではどちらがリスクが高いのか」といった疑問を持つ人は多い。さらに、雨の日には道路状況が変化し、異物がタイヤに刺さりやすくなるとも言われている。

実際、路肩には釘やネジなどの異物が溜まりやすく、一般道では工事現場周辺や未舗装路でのリスクが高まる。一方で、高速道路は異物の量が少ないものの、釘を踏んだ場合のダメージが大きくなるため注意が必要だ。また、走り方によってもリスクは変わり、スピードや走行位置によって異物を踏む確率が左右される。

また、タイヤの空気圧との関係も見逃せないポイントだ。適切な空気圧を維持すれば異物が刺さるリスクを下げる方法のひとつとなるが、逆に低すぎると釘が深く食い込みやすくなる可能性がある。そして、万が一釘が刺さってしまった場合、保険が適用されるのかも気になるところだ。多くの自動車保険ではタイヤの損傷は補償対象外とされることが多いが、特定の条件下では適用されるケースもある。

本記事では、タイヤに釘が刺さる確率を詳しく分析し、リスクを減らすための対策を紹介する。前輪・後輪の違いや雨の日の影響、走行環境ごとのリスク、適切な空気圧管理の重要性など、運転中に注意すべきポイントを解説していく。安全なドライブを続けるために、しっかりと知識を身につけておこう。

- 前輪と後輪で釘が刺さる確率の違いと原因を理解できる

- 雨の日や路肩、高速道路と一般道でのリスクの違いを知ることができる

- 空気圧や走り方が釘が刺さる確率に与える影響を学べる

- 釘が刺さった場合の対処法や保険適用の可能性を把握できる

目次

タイヤに釘が刺さる確率と影響を解説

- 前輪と後輪での釘が刺さる確率の違い

- 雨の日はタイヤに釘が刺さりやすい?

- 高速道路と一般道でのリスクの違い

- 路肩を走ると釘が刺さる確率は上がる?

- 走り方でタイヤに釘が刺さる確率は変わる?

前輪と後輪での釘が刺さる確率の違い

タイヤに釘が刺さる確率は、前輪と後輪で異なります。一般的に、後輪の方が釘が刺さるリスクが高いとされています。その理由は、主に走行時のタイヤの動きと異物の巻き上げ方に関係しています。

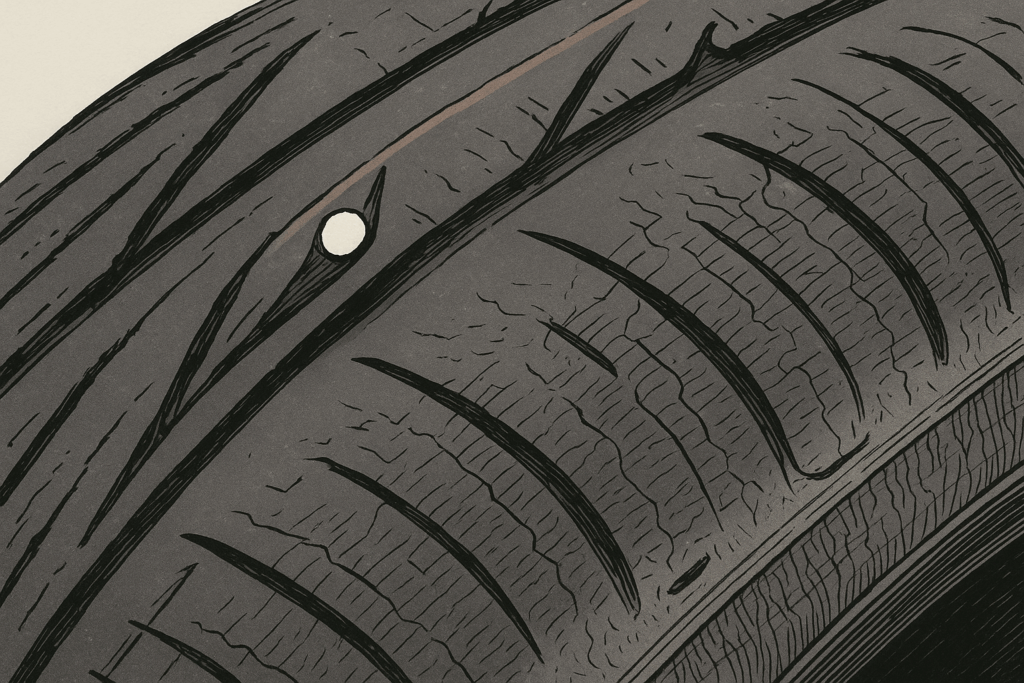

まず、車が道路を走行すると、前輪が地面にある異物を踏むことになります。しかし、多くの場合、前輪は釘やネジを地面に押し付けるだけで、直接刺さることは少ないです。これは、タイヤの形状や路面との接触面の関係によるものです。しかし、ここで問題となるのが「巻き上げ現象」です。前輪で踏まれた異物は、そのまま道路に残ることもあれば、勢いよく跳ね上げられ、回転しながら後方へ飛ばされることもあります。

このとき、後輪がタイミングよくその異物を踏むと、今度は異物が縦向きになり、鋭利な部分がタイヤに食い込む可能性が高くなります。特に、ネジのように回転しやすい形状の異物は、後輪のトレッド面に深く刺さるケースが多いです。このため、後輪の方が前輪よりも釘が刺さる確率が高いと考えられています。

一方で、前輪に釘が刺さることが絶対にないわけではありません。例えば、前方を走る車が異物を巻き上げ、それが空中でバランスを崩して落下し、運悪く前輪がそれを踏んでしまう場合もあります。また、釘がすでに立った状態で道路に落ちているケースでは、前輪でもそのまま踏みつけて刺さる可能性があります。さらに、建設現場や工事区域の近くを走行すると、大小さまざまな金属片が落ちていることがあり、前輪でも後輪でも異物が刺さるリスクが上がります。

このように、前輪と後輪では釘が刺さる確率に違いがあるものの、どちらにもリスクは存在します。そのため、定期的なタイヤチェックを行い、異物が刺さっていないかを確認することが重要です。また、異物が落ちていそうな場所(工事現場周辺や路肩など)を避けて走行することも、釘が刺さるリスクを低減する対策となります。

雨の日はタイヤに釘が刺さりやすい?

雨の日には、タイヤに釘が刺さるリスクが高まることがあります。その理由はいくつかあり、主に路面の変化、視界の悪化、タイヤの摩擦力の変化が関係しています。

まず、雨が降ると道路上の異物が水に濡れ、滑りやすくなります。乾いた状態では釘やネジが道路上に横たわっているだけでも、車が通過すると押し流されることが多いですが、雨で濡れると逆に異物が路面に密着しやすくなります。特に、水たまりの中にある釘は、タイヤが通過したときに水の流れと一緒に動き、偶然にもタイヤに向かって吸い寄せられるような動きをすることがあります。これにより、釘が立ち上がった状態になり、タイヤのトレッド面に刺さりやすくなります。

また、雨の日はドライバーの視界が悪くなり、道路に落ちている異物を見つけにくくなります。晴れた日であれば、道路上のネジや釘に気づいて回避することも可能ですが、雨の日は水滴や反射によって視界が妨げられ、異物の存在に気づかないまま踏んでしまうことが多くなります。これも、雨の日に釘が刺さるリスクが高まる要因の一つです。

さらに、タイヤと路面の摩擦力の変化も関係します。雨の日の路面は滑りやすくなりますが、タイヤは路面にしっかりと接地しようとするため、釘やネジの上を通過した際にトレッド面に押し込まれる力が働きやすくなります。特に、タイヤの空気圧が適切でない場合、路面との接地面積が広がり、異物がタイヤに食い込みやすくなることもあります。

こうした要因を考慮すると、雨の日は確かにタイヤに釘が刺さりやすい環境が整っていると言えます。そのため、雨の日に運転する際は、できるだけ道路の中央を走るようにし、路肩や工事現場の近くを避けることが重要です。また、タイヤの空気圧を適切に維持することで、釘が刺さるリスクを抑えることも可能です。

高速道路と一般道でのリスクの違い

タイヤに釘が刺さるリスクは、高速道路と一般道で異なります。それぞれの道路環境の違いが影響し、どちらの方が危険かは一概に言えませんが、異なるリスクが存在します。

まず、高速道路では走行速度が速いため、釘を踏んだ際のダメージが大きくなる傾向があります。仮に釘がタイヤに刺さった場合、一般道よりも短時間で空気が抜ける可能性があり、最悪の場合はタイヤがバースト(破裂)することもあります。また、高速道路は舗装が比較的整備されているため、異物が散乱していることは少ないですが、落下物などによる異物が原因で釘を踏んでしまうケースもあります。特に、大型トラックの積載物が落下し、それが釘やネジを含んでいる場合、後続車がそれを踏んでしまうことがあります。

一方、一般道では速度が低いため、釘が刺さったとしてもすぐにパンクする可能性は低いですが、道路の環境が悪いことが多いため、異物を踏むリスクは高まります。特に、工事現場や未舗装の道路、路肩付近では釘やネジが散乱していることが多く、知らずに踏んでしまうことがよくあります。また、路肩には道路のゴミや異物が溜まりやすく、知らないうちにタイヤが異物を拾うこともあります。

このように、高速道路と一般道では、それぞれ異なるリスクがあるため、走行時の注意点も変わってきます。高速道路では異物を避ける余裕がないため、定期的なタイヤ点検を行い、異物が刺さっていないかを確認することが重要です。また、一般道では、特に工事現場の近くや路肩を避けることが、釘が刺さるリスクを下げる対策となります。どちらの環境でも、適切な運転を心がけることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

路肩を走ると釘が刺さる確率は上がる?

路肩を走ることで、タイヤに釘が刺さる確率は確実に上がります。その理由は、路肩には異物が溜まりやすい環境が整っているからです。道路の構造上、車が頻繁に通る中央部分と異なり、路肩にはゴミや小さな金属片、釘やネジなどが蓄積しやすくなっています。これらの異物は、交通量が多い道路ほど押し流されて路肩に集まるため、タイヤに刺さる可能性が高くなります。

また、工事現場や建築作業が行われているエリアの近くでは、釘やネジが意図せず路肩に落ちていることがあります。こうした環境では、路肩を走行するだけで異物を踏んでしまう確率が高まるため、注意が必要です。特に、未舗装の路肩や舗装が劣化している場所では、タイヤが異物を拾いやすくなるため、パンクのリスクがさらに増します。

一方で、運転中に路肩を走る必要が出てくる場面もあります。例えば、駐車場への出入り、高速道路での緊急停止、狭い道での対向車とのすれ違いなどです。こうした場面では、路肩に異物がないかを確認し、慎重に走行することが重要です。特に、駐車場やコンビニの出入り口付近は、小さな金属片が落ちていることが多いため、タイヤのトレッドに異物が刺さる可能性が高くなります。

このリスクを減らすためには、できるだけ路肩の走行を避けることが最善の対策です。どうしても路肩を走行しなければならない場合は、速度を落とし、できるだけ異物を避けながら走るようにしましょう。また、定期的にタイヤの点検を行い、異物が刺さっていないかを確認することも重要です。特に、見た目では分からない小さな異物がタイヤに食い込んでいることもあるため、空気圧の低下がないかもチェックすることをおすすめします。

走り方でタイヤに釘が刺さる確率は変わる?

走り方によって、タイヤに釘が刺さる確率は大きく変わります。これは、タイヤの接地面の状態や異物を踏む確率が、運転の仕方によって左右されるためです。特に、スピードや走行位置、ハンドル操作の仕方によって、タイヤが異物を巻き上げやすくなるかどうかが決まります。

まず、速度が速いほど、釘やネジがタイヤに刺さる確率が高くなります。理由として、スピードが出ていると、タイヤが異物を踏んだ際に強い力がかかり、そのままトレッド面に押し込まれやすくなるためです。低速で走行していれば、釘やネジを踏んでも弾かれることが多いですが、高速で踏むと異物がタイヤに深く食い込む可能性が上がります。このため、路面の状態が悪い場所では、スピードを控えめにすることが望ましいです。

また、車線の中央を走るか、端を走るかによっても、異物を踏む確率は変わります。道路の端や路肩には、車両が巻き上げたゴミや異物が集まりやすいため、できるだけ中央寄りを走行する方が安全です。特に、トラックや大型車が多く通る道では、彼らが巻き上げた異物が路面に残っていることがあるため、細心の注意を払う必要があります。

さらに、急なハンドル操作を避けることも重要です。急ハンドルを切ると、タイヤのトレッド面の動きが変わり、不安定な状態で異物を踏みやすくなります。特に、釘が既に立っているような状況では、急な動きが加わることでより深く刺さることがあります。できるだけ滑らかなハンドル操作を心がけることで、異物との接触リスクを下げることができます。

このように、走り方一つで釘が刺さる確率は変わるため、スピードを抑え、中央寄りを走り、急なハンドル操作を避けるといった基本的な運転技術が、安全な走行に直結します。加えて、道路の異物を事前に発見できるよう、注意深く前方を観察しながら運転することも有効です。

タイヤに釘が刺さる確率を下げる方法と対策

- 空気圧との関係と適切な管理方法

- 釘が刺さる確率を下げる走行テクニック

- タイヤに釘が刺さった場合の保険適用は可能?

- 高速道路で釘が刺さったときの対処法

- 一般道での注意点と安全な運転方法

- 定期点検で釘が刺さるリスクを回避する方法

空気圧との関係と適切な管理方法

タイヤの空気圧は、釘が刺さる確率に大きな影響を与えます。適切な空気圧を維持していれば、異物が刺さるリスクを減らすことができますが、逆に空気圧が不足していると、タイヤが異物を拾いやすくなります。

まず、空気圧が低いと、タイヤの接地面積が広がります。これは一見すると安定感が増すように思えますが、実際には異物が刺さりやすい状態を作り出してしまいます。接地面が広がることで、釘やネジなどの鋭利な異物に触れる部分が増え、それらがタイヤに押し込まれる確率が高くなるのです。また、空気圧が低い状態では、タイヤがたわみやすくなるため、釘を踏んだ際に異物が押し込まれる力が強まり、貫通しやすくなります。

一方、空気圧が高すぎると、タイヤの接地面が狭くなり、一部の部分に集中して負荷がかかります。これにより、タイヤのトレッド面が硬くなり、異物を踏んだときに弾きやすくなる反面、一点に強い衝撃が加わるため、場合によっては通常よりも深く刺さることがあります。したがって、空気圧はメーカーが推奨する適正範囲内で管理することが、異物によるパンクを防ぐうえで最も効果的です。

適切な空気圧を維持するためには、定期的な点検が欠かせません。最低でも月に一度は空気圧をチェックし、必要に応じて調整することが推奨されます。また、気温が変化すると空気圧も変動するため、特に冬場や夏場は注意が必要です。寒い時期には空気圧が低下しやすく、暑い時期には上昇しやすいため、こまめに確認することで異物によるリスクを軽減できます。

さらに、ガソリンスタンドやカーショップでは、無料で空気圧チェックを行ってくれるサービスもあるため、給油時に合わせて点検すると手間がかかりません。空気圧の適切な管理は、パンク防止だけでなく、燃費向上やタイヤの寿命を延ばすメリットもあるため、日頃から意識的に管理することが大切です。

釘が刺さる確率を下げる走行テクニック

タイヤに釘が刺さるリスクを減らすためには、走行テクニックが重要です。普段の運転の仕方を少し工夫するだけで、異物を踏む可能性を大きく下げることができます。特に、道路上の異物が溜まりやすい場所を避ける、適切な速度で走行する、そして安全な車間距離を保つことがポイントとなります。

まず、道路の端や路肩を走らないことが基本です。路肩には、車両が巻き上げた異物が溜まりやすく、特に工事現場付近や未舗装の駐車場周辺では、釘やネジが落ちていることが少なくありません。可能な限り車線の中央を走るように心がけることで、異物を踏むリスクを軽減できます。特に、トラックや大型車が頻繁に通る道路では、路肩に異物が溜まりやすいため、意識的に避けるようにしましょう。

次に、スピードを控えめにすることも大切です。速度が速いと、タイヤが異物を踏んだ際に強い圧力がかかり、釘が深く刺さる可能性が高まります。逆に、低速であればタイヤのトレッドが異物を弾き飛ばしやすくなり、刺さるリスクを軽減できます。特に、工事現場や荒れた道路を走行する際は、慎重な運転を心がけることが重要です。

また、適切な車間距離を確保することで、異物を避けやすくなります。前の車が異物を踏んで跳ね上げた場合、車間距離が狭いとその異物が自車のタイヤに直撃する可能性が高くなります。適切な距離を保つことで、異物の回避や回避動作の余裕を確保できます。特に、雨の日や未舗装路では、異物が見えにくくなるため、普段よりも意識的に車間距離を取ることが望ましいです。

最後に、急なハンドル操作を避けることもポイントです。急ハンドルを切ると、タイヤの接地面が変化し、不安定な状態で異物を踏む可能性が高くなります。特に、釘が既に立っているような状態では、急な動きが加わることでより深くタイヤに刺さることがあります。なるべく滑らかな運転を心がけることで、こうしたリスクを回避することができます。

このように、日常の運転で少し意識を変えるだけで、釘が刺さる確率を大幅に減らすことができます。道路環境をよく観察し、慎重な走行を行うことで、タイヤのトラブルを未然に防ぎましょう。

タイヤに釘が刺さった場合の保険適用は可能?

タイヤに釘が刺さった場合、保険が適用されるかどうかは、多くのドライバーにとって気になるポイントでしょう。結論として、ほとんどの自動車保険では、タイヤのパンクや異物による損傷は補償の対象外とされています。これは、タイヤが消耗品であるとみなされているためです。

一般的な車両保険では、事故や他者の過失による損傷であれば補償されますが、通常の走行中に釘を踏んでしまった場合は、自然な消耗として扱われるため、修理費用は自己負担となります。つまり、釘が刺さってパンクしても、それだけでは保険の対象外となることが多いのです。

ただし、例外として車両保険の適用範囲に「いたずら」や「器物損壊」が含まれる場合は、補償を受けられることがあります。例えば、誰かが故意にタイヤに釘を刺した場合や、悪質な嫌がらせによってタイヤが損傷した場合などです。このようなケースでは、警察に被害届を提出し、証拠を揃えたうえで保険会社に相談することで、補償の対象となる可能性があります。

また、最近では「タイヤパンク保証サービス」を提供する保険会社やカーショップも増えています。このサービスでは、タイヤのパンク修理や交換費用をカバーする保証がついており、通常の自動車保険では補償されない部分を補うことができます。特に、高価なタイヤを使用している場合は、こうした保証に加入しておくと、いざというときの負担を軽減できます。

保険が適用されるかどうかを確認するためには、まず自身が加入している保険の契約内容をチェックし、補償の対象範囲を確認することが重要です。また、保険会社によっては、特約としてタイヤの修理費をカバーできるプランもあるため、必要に応じて追加加入を検討するとよいでしょう。

高速道路で釘が刺さったときの対処法

高速道路を走行中にタイヤに釘が刺さった場合、適切な対応を取らなければ、大きな事故につながる可能性があります。特に高速道路ではスピードが出ているため、パンクが発生すると車両のコントロールが難しくなり、重大なトラブルを引き起こしかねません。安全に対処するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

まず、異常を感じたら速やかに減速し、安全な場所に停車することが最優先です。タイヤに釘が刺さると、通常は空気が少しずつ抜けていくため、すぐにバーストするわけではありません。しかし、放置するとタイヤの内圧が急激に低下し、最悪の場合、タイヤが破裂してしまうこともあります。ハンドルの振動や車体のブレを感じたら、焦らずに速度を落とし、ハザードランプを点灯させながら、ゆっくりと路肩や非常駐車帯へ移動しましょう。

次に、自力で修理しようとしないことも重要です。高速道路上での車両の修理やタイヤ交換は非常に危険な行為です。特に、後続車の速度が速いため、万が一の事故につながるリスクが高くなります。釘が刺さった状態で走行を続けると、タイヤだけでなくホイールやサスペンションにまでダメージを与える可能性があるため、無理に移動するのではなく、速やかにロードサービスやJAFを呼ぶのが最善の選択です。

また、高速道路では路肩に停車する際にも注意が必要です。停車後は、ガードレールの外側に避難し、安全を確保するようにしましょう。車内に留まると、後続車に追突される危険があるため、必ず車を離れて安全な場所に移動することが大切です。

さらに、高速道路を走る前には、タイヤの空気圧や摩耗状態を事前にチェックする習慣をつけることも重要です。事前の点検を怠らなければ、釘が刺さった際のダメージを最小限に抑えられる可能性が高まります。高速道路ではスピードが出る分、トラブルが発生したときの影響も大きいため、事前の準備と慎重な対応が不可欠です。

一般道での注意点と安全な運転方法

一般道は高速道路と異なり、交通量が多く、信号や交差点、歩行者の往来もあるため、安全運転のために注意すべきポイントが多くあります。その中でも、タイヤに釘が刺さるリスクを減らすためには、道路環境を把握し、適切な運転を心がけることが重要です。

まず、道路の端や路肩を極力避けることが基本です。一般道の路肩や道路の端には、落ち葉や小石だけでなく、釘やネジ、ガラス片などの異物が溜まりやすくなっています。特に、工事現場や建築作業が行われているエリアの近くでは、作業員が落とした釘や金属片がそのまま放置されていることが多く、タイヤに異物が刺さるリスクが高くなります。一般道では車線が狭い場所も多いため、端を走る機会が増えますが、できるだけ中央寄りを走るように意識することが重要です。

また、前の車との車間距離を適切に保つことも大切です。前方の車が異物を踏んで跳ね上げた場合、それが後続車のタイヤに刺さることがあります。特に、大型トラックやバスはタイヤの接地面が大きいため、道路上の小さな異物を巻き上げやすくなります。そのため、適切な車間距離を確保することで、異物を踏むリスクを低減できるほか、万が一、前方車が急ブレーキをかけた際の追突事故の防止にもつながります。

さらに、未舗装道路や劣化したアスファルトの道はできるだけ避けることも重要です。未舗装の道路では、釘やネジが地面に埋もれていることが多く、車の重みで浮き上がった際にタイヤに刺さる可能性があります。また、舗装がひび割れているような道路では、アスファルトが剥がれ、その隙間に異物が入り込んでいることもあります。こうした道を避けることで、釘が刺さるリスクを減らせます。

また、雨の日の走行にも注意が必要です。雨の日は道路が濡れているため、異物が地面に密着しやすくなります。その結果、釘やネジがタイヤに絡みやすくなり、刺さる可能性が高まります。特に水たまりの中には、目に見えない異物が沈んでいることがあるため、むやみに水たまりに突っ込むのは避けたほうが良いでしょう。

最後に、日常的なタイヤの点検を怠らないことも、安全運転の基本となります。一般道では、目に見えない小さな異物がタイヤに刺さることがあり、すぐにはパンクに気づかないこともあります。少しでも異変を感じたら、ガソリンスタンドや整備工場で点検を受けることが大切です。釘が刺さるリスクを減らし、安全なドライブを実現するためには、日々の運転の仕方を見直し、適切な運転習慣を身につけることが必要です。

定期点検で釘が刺さるリスクを回避する方法

タイヤに釘が刺さるリスクを減らすためには、定期的な点検が欠かせません。釘やネジなどの異物は目に見えないことも多く、気づかないうちにタイヤに食い込んでいることがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、適切なタイヤの管理と点検を行うことが重要です。

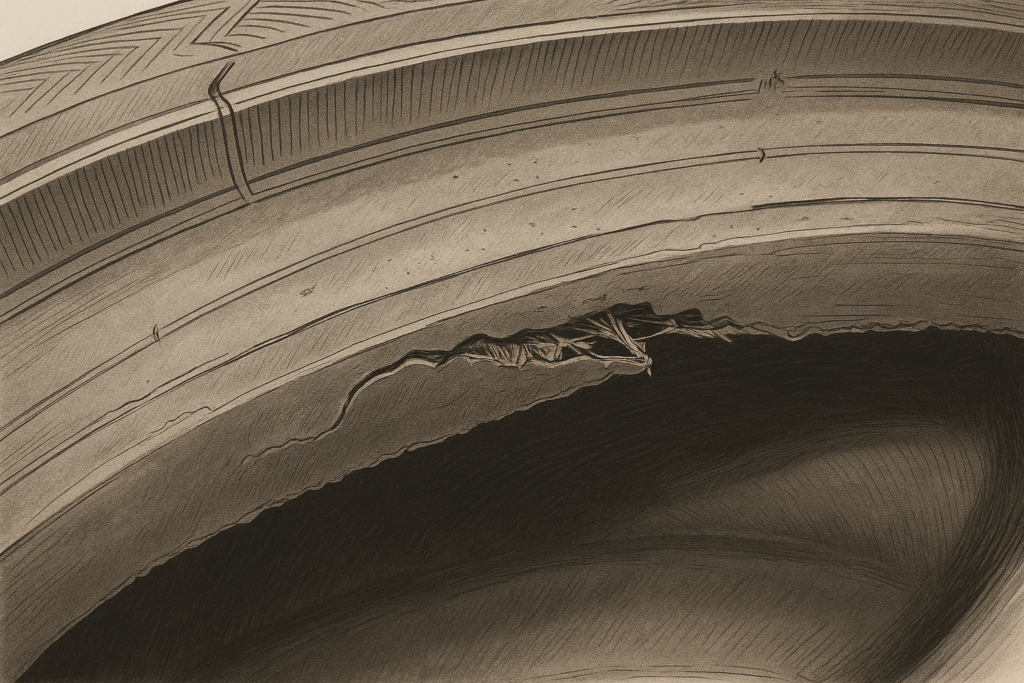

まず、タイヤの表面を目視で確認する習慣をつけることが基本となります。特に、走行後や駐車場で停車中に、タイヤのトレッド面(接地面)やサイドウォール(側面)をチェックすることで、小さな釘や異物が刺さっていないかを早期に発見できます。釘が刺さったままの状態で走行を続けると、タイヤ内部の損傷が進行し、突然のパンクやバーストのリスクが高まるため、できるだけ早めに発見し、適切な対応を取ることが大切です。

次に、空気圧の定期的なチェックを行うことも重要です。タイヤの空気圧が適正でない場合、異物が刺さるリスクが高くなります。空気圧が低すぎると、タイヤがたわんで接地面積が増え、異物が刺さりやすくなる一方で、高すぎるとタイヤの弾力が失われ、異物が貫通しやすくなります。そのため、月に1回を目安にガソリンスタンドや整備工場で空気圧を測定し、適切な状態に調整することが望ましいです。

また、溝の深さや摩耗具合を確認することも、釘が刺さるリスクを低減するために欠かせません。タイヤの溝が浅くなっていると、異物がタイヤ内部に食い込みやすくなります。特に、トレッド部分の摩耗が進んでいると、小さな釘でも簡単に刺さってしまう可能性があるため、溝の深さを定期的にチェックし、摩耗が進んでいる場合は早めに交換を検討しましょう。一般的に、タイヤの溝の深さが1.6mm未満になると、法的にも交換が義務付けられていますが、それよりも早めの交換が安全のためには理想的です。

さらに、タイヤの回転方向や位置を定期的にローテーションすることも有効な対策です。タイヤの使用頻度や負荷のかかり方によって、摩耗の進み具合が異なるため、前後のタイヤを定期的に入れ替えることで、特定のタイヤに異物が刺さるリスクを分散させることができます。一般的には、5,000~10,000kmごとにタイヤのローテーションを行うのが推奨されています。

最後に、異常を感じたらすぐに専門店で点検を受けることが重要です。走行中に異音がする、ハンドルの振動が増す、タイヤの空気圧がすぐに減るといった異変を感じた場合は、すぐに整備工場やタイヤショップでチェックを受けましょう。小さな異物でも、放置するとタイヤ内部のワイヤー層やゴム層を破損させ、最終的にはタイヤ交換が必要になることもあります。

日常的な点検を行い、異常を早期発見することで、釘が刺さるリスクを大幅に下げることができます。安全な運転を維持するためにも、定期点検の習慣を身につけ、タイヤの状態を常に良好に保つよう心がけましょう。